読了。

NHKのラジオ深夜便で放送された企画を書籍にまとめたもの。

文学作品の中から、絶望的な文言を紹介しながら解釈を加えていく。

少し視点を変えてみたり、作品の背景を含めて受け止めてみると、

生きていて辛いと絶望に苛まれる読者に寄り添う救いの言葉になるという。

登場する作家は下記の通り。

錚々たる面子である。

第1回放送:カフカ

第2回放送:ドストエフスキー

第3回放送:ゲーテ

第4回放送:太宰 治

第5回放送:芥川龍之介

第6回放送:シェークスピア

第7回放送:中島 敦

第8回放送:ベートーヴェン

第9回放送:向田邦子

第10回放送:川端康成

第11回放送:ゴッホ

第12回放送:宮沢賢治

番組のパーソナリティの頭木さんは、カフカの翻訳などで活躍されており、

初回がカフカなのは当然だろう。

頭木さん自身、20歳のころに潰瘍性大腸炎という難病を患い、

20〜30代にかけて将来の見えないそれこそ絶望的な辛い時期を過ごしたという。

聞き手であるNHKの川野アナウンサーも脳梗塞の経験がある。

このような二人だからこそ、文言の解釈はリスナーや読者の心に深く残る。

ラジオらしい企画としては、絶望音楽というコーナーが毎回あり、

これもひたすら切なく寂しい曲がながれる。書籍だと聴けないのが残念。

最後には、とりあげた作家に関する書籍の紹介もあり

こちらは読書好きにはそそられる趣向だ。

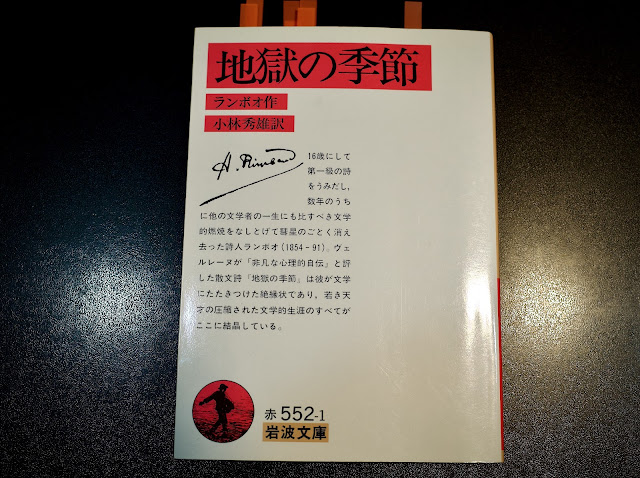

絶望名言をいろいろ紹介したいところだが、

とても余白がたりないので、表紙の装丁に載っているものは

書影をみていただくとして、裏表紙の装丁に載っているものを

以下に紹介しておく。

「あきらめとは、なんて悲しい隠れ家だろう。」

「どうせ生きているからには、苦しいのはあたり前だと思え。」

「あの人の弱さが、かえって私に生きて行こうという希望を与える。」